对于习惯于“慢思考、快行动”的快手和速花来说,在业务系统的平衡中寻找用户体验与变现效率、自由与规则、人性与科技的平衡时,快与慢是从来没有结论或答案。 ,更像是一种不断调整的状态。

快手终于加快了商业化的步伐。

7月份以来,快手进行了内部组织架构调整,形成商业化组织闭环。 在新的架构中,商业化部门拥有一整套独立运作的技术、产品和销售运营体系。

最终,快手在商业化方面形成了以下产品矩阵:信息流广告、话题标签页、粉丝头条都归属于快手广告; 商业营销平台打通,以快手订单、快手店铺为主导的社交生态,以及以矩阵账号和商业账号为主导的内容生态向客户开放。

看来,这次调整最终将快手过去一段时间推出和尝试的商业化方向系统地呈现给外界,加速商业化进程。 根据快手提供的数据,2018年初,只有极少数用户可以在快手上看到广告。 现在一半以上可以,预计年底还会进一步增加。

在过去的很长一段时间里,快手在商业化上似乎一直在缓慢推进。 虽然2017年以信息流广告试探市场温度,但通过运营与MCN合作,积极推动明星变现。 与盈利模式明确的抖音相比,其步伐仍相对谨慎。

然而,快手本人却不这么看。 快手CTO陈丁佳表示,通过两年的尝试,快手希望探索一条平衡用户体验和商业价值实现的道路。

陈丁甲透露,在定义快与慢时,快手的习惯是“慢思考、快行动”。 为了探索商业化和用户体验之间的平衡,团队甚至建立了用户体验的量化体系。 希望基于流量、社交积累和AI能力,在不损害用户体验的情况下建立“商业化引擎”。

社交广告市场依然保持增长势头。 业内预测,到2020年市场规模将达到838亿,并已呈现下沉、细分的趋势。 对于“迟到”的快手来说,加入战斗还不算太晚。

但留给快手的考验是,这个“商业引擎”必须高效、长期运转。 找到平衡后,仍然是一场加速战争。

用户体验与商业价值之间的平衡

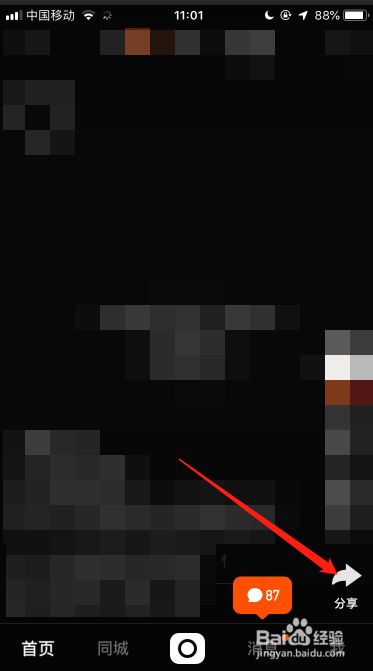

今年7月,快手发布了快手2.0版本,取消了直接与平台签约的服务商模式。 品牌可以通过快手直接与专家对接。 在很多人看来,这是快手加快开放、放宽客户准入门槛、“把产品做大”、实现规模化业务回报的体现。

这一信号随后得到了快手商业化副总裁颜强的回应。 7、8月确实是快手内部组建优秀团队、加速商业化进程的重要时期。 在组织架构上,在成立两年的商业化部门下,最终形成了完整的技术、产品、销售运营体系。 同时,快手战略分析高级总监曹世波表示,公司也建立了相应的中台系统,通过这样的系统团队来赋能整个商业化。

颜强快手商业化副总裁

严强表示,从2017年开始,快手做了很多尝试,“基本上每两个月就有一次迭代”。 2017年3月,信息流广告公测上线后,饭头条密集上线。 、主题标签页,快速接单、企业结算。 到2018年,快手推出快手商店和快手计划,分别探索电商和腰部明星变现。

去年接受采访时,宿华表示,当时快手平台有三种变现模式,按重要性排序分别是信息流、粉丝头条和直播。 原因是顶级的更具“包容性”,可以与更多的商业伙伴共同受益。

这与宿华一直强调的快手产品价值观相符,但长期以来,直播打赏是快手现金流的主要组成部分。

因此,也不难理解,过去一段时间,快手并没有形成令自身和外界满意的业务变现体系。 严强也坦言,商业化部门面临着很大的压力。

压力的根源在于不知道如何兑现。 快手强调,公司希望找到一条不损害用户体验的变现路径,找到一个平衡点。 为此,严强和他的团队花了很长时间构建了“用户体验量化系统”。

在这个系统中,用户是第一位的。 目前DAU达1.3亿的快手,在区域和下沉流量方面具有很大优势。 同时,与很多短视频不同的是,快手用户与平台有较高的情感粘性和互动率。

这是快手通过七年专注于一个产品的机制探索慢慢积累的优势。 苏华自然不想让这种优势被激进的商业化目标所打破。 这使得快手在早期的商业化尝试中显得十分谨慎。

今年4月,快手终于推出了AI驱动的用户体验量化系统。 商业内容的点击率、播放时长、点赞、关注、评论、转化率等都包含在指标衡量中。 严强说,“我们不能卖广告,要多少、如何推荐和倾斜?用户体验有这样一个量化机制来衡量。正向指标越好,我们能得到的流量支持就越多,自然投资回报率(ROI)更高。”

在短视频领域,我们拥有完整的商业产品体系,通过平台进行广告营销的商业门槛并不高。 然而,衡量高客户投资回报率的平台变现规模、效率和用户体验并不容易。

但严强将这两年的探索描述为一个修运河的过程:“有的人只是打井,有的人想修运河然后卖水。一旦运河修好,快手的商业化就会逐渐加速。” ”

快手的平衡之道

对于快手来说,“快”与“慢”一直是需要不断进行战略平衡的问题。

在短视频创业者中,宿华的风格相对低调,并不激进。 在过去的采访中,宿华从未将快手与市场上的任何公司或产品进行“对标”。

快手成立于2011年,早期专注于“普通人生活”的快手并没有引起太多关注。 但早期积累在2016年实现爆发,在算法驱动和“普惠惠”理念下运营,快手日活跃数据增速达到60倍。 在此期间,它获得了腾讯的投资。

快手一直强调自己是一家技术驱动的公司。 宿华曾在谷歌工作,快手的工程文化显而易见。 这就导致了快手自身对于产品的坚持和节奏。 宿华一直强调快手的产品价值观是平等、包容,转而强调用算法来推荐最好的机制。社区形成后,这一直被视为快手不能破坏的底线。

2016年接受采访时,宿华曾表示:“我们做了七年,只做这个产品,以后会慢慢做大,但创业公司能坚持七年只做一款产品,是相当罕见的。” ”

这种“慢”在一定程度上在快手用户和平台之间建立了牢固的信任链。 据快手提供的数据显示,目前快手用户日均使用时长超过60分钟,每天点点赞超过3亿。 平均每个人有6个点赞。 至于商业化,快手并不着急。 到2016年,当日活跃用户超过6000万时,快手推出了直播功能,开始了缓慢的商业化尝试。

形成鲜明对比的是抖音。 2017年,强调运营的抖音在短时间内实现了流量的暴增,也迅速启动了商业试验。 到2018年,抖音日活跃用户达到1.5亿。 提高明星和MCN的变现效率已成为抖音的首要任务之一,并推出了广告营销平台星图。 据媒体报道,抖音可能要承担今日头条2018年450亿元营收目标的四分之一。

对于商业化,快手的愿望是实现“双赢”。 宿华在介绍快手时曾表示,自己想做一款“让普通人平等录制”的产品。 所以当谈到内容带来的流量时,快手的选择是,即使有时要牺牲流量,快手也要保证普通用户内容的展示。

在这样的价值观指引下,快手内部对“平衡”的探索也延伸到了商业布局领域。 快手CTO陈丁甲表示,快手想要进行“合理的商业化”,强劲的用户需求仍然是这个过程的“基础”。 在这个过程中,快手无视外界的声音和竞争,经过两年的低头慢慢摸索,快手现在觉得时机终于到来了。

陈定佳快手公司CTO

这也意味着快手在商业化方面要走一条不同的道路。 此前有媒体爆料,快手正在大规模招聘销售人员。 不过,严强强调,在商业化产品矩阵中,具有浓厚工程文化的快手不会让销售下沉到一线,成为商业化进程的引领者。

快手的原则仍然是技术主导,更轻,带来更高的效率。 严强出身技术出身,CTO陈丁甲也表示,快手营销体系的核心竞争力之一是快手积累的快手AI大数据系统能力:快手将利用AI技术分析70亿库存短缺视频和每个用户行为分析以实现深入了解,从而实现内容和用户之间的精准个性化推荐。

从广告主投资回报率的角度来看,快手希望建立“长期价值”评估机制。 “某个内容对客户的长期价值是什么?我们通过AB测试系统来观察商业内容。比如我们有时会观察一个季度的长度来观察它的实际价值,并量化这个价值。”

利用大量的实验来测量和观察各项指标的微小变化,势必是一项细致而复杂的工作。 这在一定程度上决定了即使打通完整的商业化矩阵,团队前期也需要经历一个精耕细作的过程,该领域的商业变现可能不会在短期内实现爆发式增长。的时间。

快手战略分析高级总监曹世波也表示,早期阶段,快手并没有提出非常激进的商业变现目标。 快手愿意学习Instagram的商业化路径,前期孵化社区,并用技术驱动,最终形成健康的商业化生态系统。 曹世波表示,“增长最快的是to B的广告业务,这一定是快手营收增长最快的点。”

但这也考验着快手内部组织架构能否形成高效的中台体系来应对未来爆发的客户需求。 曹世波透露快手接单平台业务,这也成为近段时间快手内部组织架构变革的重点方向之一。 “快手未来的核心优化指标是思考我们的中台如何更高效地赋能我们内部组织和外部合作伙伴,包括代理商、服务商和一系列系统。”

严强的感觉是快手接单平台业务,至少从结果来看,从8月份到现在,快手商业产品的迭代效率非常快,客户内测的反馈也达到了目标。 这说明内部组织架构调整和战略方向调整起到了很好的作用。

进入2018年,短视频领域的增长红利逐渐放缓,抖音快手都在思考如何继续深耕现有正在下沉、细分的三四线市场。 对于自下而上发展起来的快手来说,这部分市场的用户粘性是其自身的优势,短期内很难超越。 留给它的问题是时间:能否以其完整的商业产品能力快速打动用户。

但对于习惯于“慢思考、快行动”的快手和速花来说,在业务系统的平衡中寻找用户体验与变现效率、自由与规则、人性与科技的平衡时,快或慢从来都不是一个结论或者答案,更像是一种不断调整的状态。 ■

本文由极客公园原创

转载请联系zhuanzai@geekpark.net

短视频热门教程

短视频热门教程

发表评论